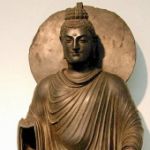

仏陀の教え

仏陀の教え 仏陀の教え(12)「四諦」

「四諦」人生の根本にある真理を「四諦」という、四苦八苦を背負いつつ、この世は無常であるという真実から目を反らさずに、なおかつ希望を持って明るく人間らしく生きていこうと。そういう道があるか、とブッダは自らに問うたわけです。そして、「ある」と考...

仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え  仏陀の教え

仏陀の教え